Im Banking- und Healthcare-Sektor wachen strenge staatliche Regularien über die Sicherheit der IT. Was viele Banken und Versicherungen als Last empfinden, verwandeln wir in eine Chance: Wir helfen Ihnen, die staatliche Regulatorik in eine IT zu übersetzen, die nicht nur sicher, sondern auch gewinn- und nutzerorientiert arbeitet. Das können wir, weil wir nicht nur strategische Denker, sondern vor allem auch IT-Entwickler sind. Wir denken Ihre IT- Sicherheit nicht von der Kontrollanforderung aus, sondern machen in erster Linie ein gutes IT-Produkt – das strenge Sicherheitsvorkehrungen selbstverständlich integriert.

Neben dem Diebstahl geistigen Eigentums wie Konstruktions- sowie Produktionsdaten können auch entwendete Personal- und Kundendaten zum Problem bzw. zum großen Reputationsschaden werden.

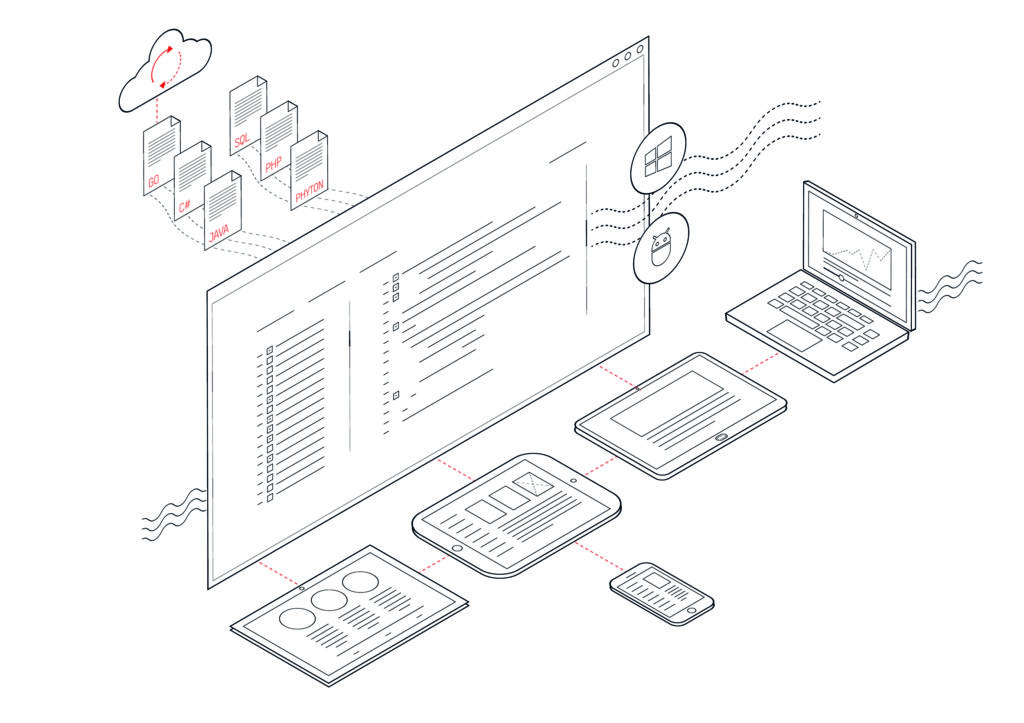

In der Regel öffnen Banken ihre IT aus Sicherheitsgründen nicht nach außen. Deshalb können Sie Ihr Konto z.B. nicht mithilfe einer App bedienen. Hätten Banken eine bessere, sichere IT, könnten sie genau das tun: Sie wären in der Lage, über Schnittstellen nach außen neue innovative Businessmodelle wie z.B. Apps anbieten. Ebenso wie Fintechs könnten die Banken innovative Finanzprodukte auf den Markt bringen, und es endlich wieder mit der Konkurrenz aus Europa und den USA aufnehmen.

Wir betrachten Regulatorik und IT ganzheitlich. Wir überlegen immer zuerst, wie wir aus unserer „IT-Sicht“ heraus gute Software entwickeln können. Dann integrieren wir die Regularien selbstverständlich mit ins System.

Für die Kontrollbehörden müssen Sie nachweisen, dass Sie die Regulatorien anwenden? Dabei unterstützen wir Sie nur zu gern: Wir haben die technische Expertise für jede Art von IT-Test und sind stolz auf unsere ausgereifte Cyber Security.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung vervielfacht sich die Zahl der Knotenpunkte, über die Hacker einfallen und Schaden anrichten könnten. Mit speziellen Werkzeugen finden die Hacker einfache technische Schwachstellen automatisch. Ein großes Sicherheitsrisiko sind auch die Mitarbeiter selbst, wenn sie auf Phishing Mails reagieren oder wichtige Sicherheitsstandards nicht beachten.

Neben dem Diebstahl geistigen Eigentums wie Konstruktions- sowie Produktionsdaten können auch entwendete Personal- und Kundendaten zum Problem bzw. zum großen Reputationsschaden werden.

Teuer wird es auch, wenn ein Angriff die Produktion stoppt. Nicht zuletzt können manipulierte Maschinen sogar die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden.

Die Angreifer kommen durch Phishing Mails oder Ransomware ins System.

Ransomware sind Schadprogramme, die das System direkt angreifen und den Zugriff des Computerinhabers auf Daten, deren Nutzung oder auf das ganze Computersystem verhindern. (Ransom, englisch für „Lösegeld“). Die Hacker nutzen das Unwissen des Mitarbeiters aus und überlisten ihn z.B. mit guten Texten, auf eine Nachricht zu klicken, etwas zu öffnen und so den Virus „ins Haus“ zu lassen. Beim „Phishing“ versucht der Hacker, mit gefälschten Emailadressen oder Websites an die persönlichen Daten des Nutzers zu gelangen.

Manche Firmen sind bereits einem Hacker zum Opfer gefallen sind, ohne es zu merken. Die Manipulationen kommen erst viel später, durch Beschwerden der Kunden oder Lieferanten ans Licht. Wird ein infiltriertes System nicht zum Verteilen von Spam oder Schadsoftware missbraucht, kann es bis zur Entdeckung des Einbruchs im Schnitt 300 Tage dauern!

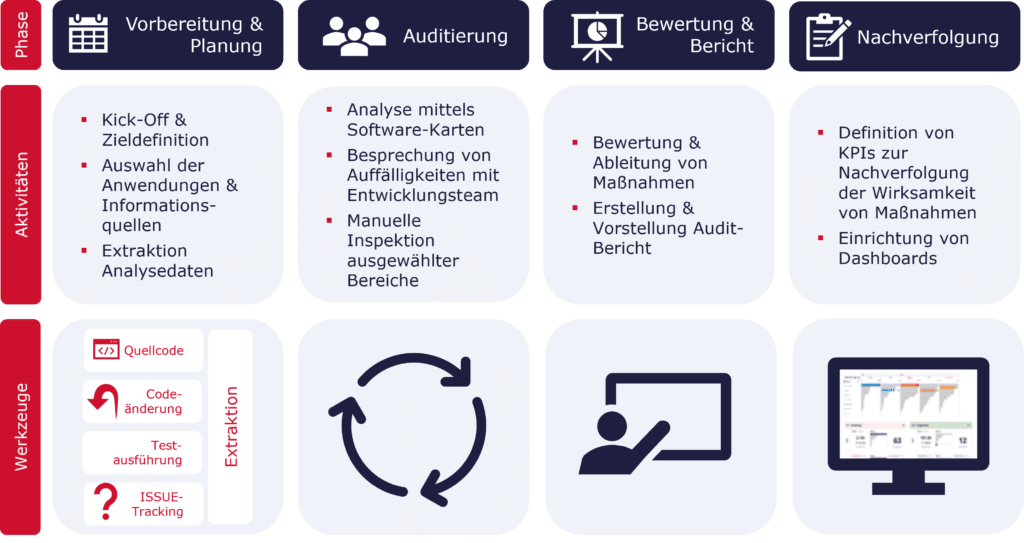

Unsere Audits führen wir nach einem Modell in vier Phasen durch:

Erst nach einer intensiven Planung und Vorbereitung mit Zieldefinition führen wir den eigentlichen Software-Audit durch, speziell angepasst an die Anforderungen des jeweiligen Projektes. Im Nachgang liefern wir einen ausführlichen Bericht, der mit den ursprünglichen Anforderungen abgeglichen wird und Maßnahmen definiert. Wir erarbeiten KPIs und richten Dashboards zur Überwachung ein, um einen nachhaltigen und dauerhaften Überblick über die Qualität des IT-Produktes generieren zu können.

So funktionieren unsere Audits im Detail:

Neben seinen Verwaltungsaufgaben treibt der Bund die Veränderung in der Gesellschaft voran.

Wie organisiert sich die Mobilität der Zukunft? Was passiert mit dem Lebensraum in den Städten? Herausforderungen, die durch Kooperationen mit der Industrie einfacher gelöst werden können.

Da wir in fast allen Branchen tätig sind, können wir Anknüpfungspunkte zu anderen Branchen herstellen und sie beraten. Die Stauprävention oder das Parkflächenmanagement bieten sich beispielsweise für eine Zusammenarbeit mit der Autoindustrie an. Während die Kollegen aus der Automobilbranche die technische Sicht und die Nutzerdaten mitbringen, fügen wir die strukturelle Sicht hinzu. Gemeinsam lassen sich große Herausforderungen mit IT smart lösen.

Doch auch die Städte sind zunehmend daran interessiert, ihre Infrastruktur zu vernetzen. Parksuchsysteme eleminieren den Parksuchverkehr nahezu vollständig und dieser macht heute 20 bis 30 Prozent des städtischen Verkehrs aus. So schonen intelligente Systeme die Nerven von Fahrern, Anwohnern und letztlich auch die Umwelt.

In zahlreichen Projekten konnten wir zusammen mit den Kommunen an der smarten Stadt der Zukunft bauen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie zu Ihrer individuellen Problemstellung.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist der Pionier unter den Behörden. Sie digitalisierte Jobbörse und Arbeitsberatung schon vor vielen Jahren. Selbst den Antrag für das Arbeitslosengeld können die Bürger online auf arbeitsagentur.de stellen. 2017 platzierte die BA ein weiteres spannendes Tool auf ihrer Site: Das Selbsterkundungstool, mit dem jeder seine Jobberatung interaktiv und digital erleben kann. Über 700.000 Besucher nutzten den Service bereits.

Die vielen digitalen Tools erarbeitete die Agentur für Arbeit in agilen Prozessen. Consileon berät die BA dazu.

Agiles Arbeiten liegt im Trend, Change-Management zählt heute in den meisten Unternehmen zum Alltagswortschatz. Das heißt aber nicht, dass agil stets besser ist. Deshalb analysieren wir bei Consileon jedes Problem gründlich, bevor wir uns für ein Vorgehensmodell entscheiden.

Gerade innovative Aufgaben mit unklaren Fach- und IT-Anforderungen lassen sich mit agilen Methoden am besten lösen. Bei solchen Projekten empfehlen wir eine Kombination aus agiler Softwareentwicklung und Design-Thinking.

Die agile Entwicklung bringt das bessere Produkt hervor, weil sie sich von Anfang an bei denjenigen Stakeholdern um Akzeptanz bemüht, die auf lange Sicht über den Verkaufserfolg entscheiden: den Nutzern. Somit bemisst sich die Wirtschaftlichkeit agiler Verfahren eher nach dem Ertrag als nach dem Aufwand. Unsere Experten beraten Sie dazu gern.

Warum erkranken in Region R im Sommer so viel mehr Menschen an Krankheit K als im Jahresschnitt? Was lässt sich aus den Verläufen schließen? Wie leben, wie ernähren sich die Bewohner der Region?

Patientenakten, Forschungsberichte, Fachbibliotheken, behördliche Statistiken enthalten eine Fülle an Daten zu Krankheiten, deren Ursachen, Spätfolgen sowie den Lebensumständen der Patienten. Diese verteilten, ständig wachsenden Bestände nach Hinweisen zu durchforsten, die im Einzelfall weiterhelfen, ist mit menschlicher Arbeitskraft allein nicht zu leisten.

KI-Systeme lernen, zum Krankheitsbild passende Informationen aus den verfügbaren Quellen zusammenzutragen und so aufzubereiten, dass Ärzte sie mit weiteren Analysetools auswerten, bewerten und in der Therapie berücksichtigen können. Neben einer gründlicheren Diagnose und extensiven Suche nach weiteren Behandlungsoptionen ermöglicht die Verbindung aus künstlicher Intelligenz und maschinell assistierter Datenanalyse, jedem Patienten eine auf sein Risikoprofil zugeschnittene Prävention zu empfehlen.

„Wie können wir Kunden persönlich beraten, bevor sie in unsere Händler-Showrooms kommen?“ – so lautete eine der relevanten Leitfragen.

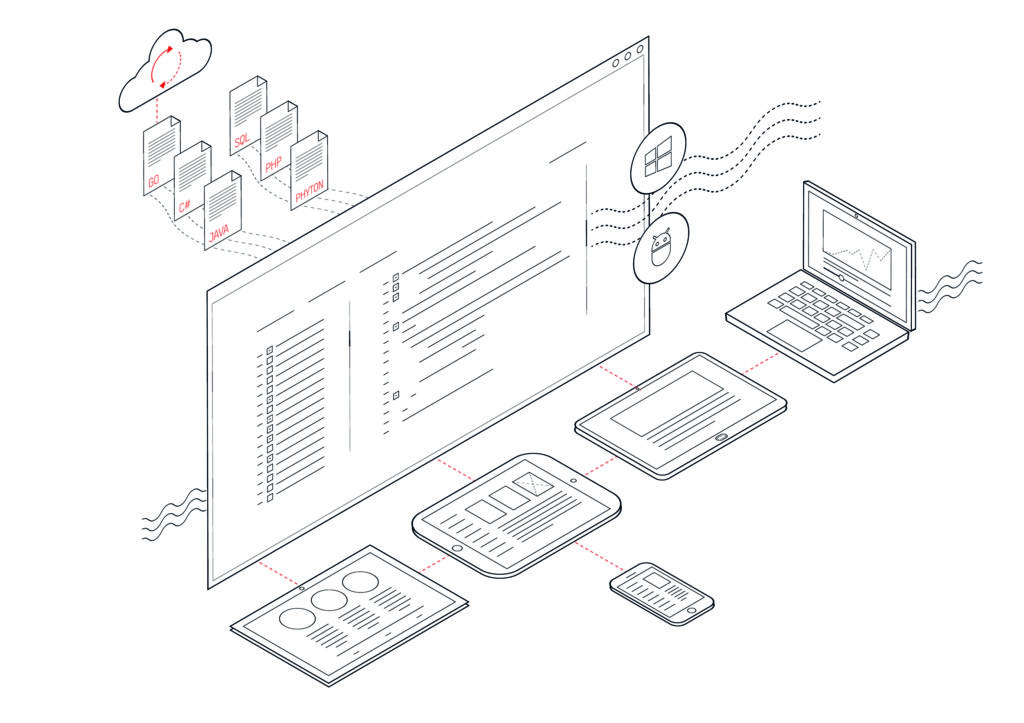

Gemeinsam mit dem Kunden und einem „Powerhouse“-Team aus rund 15 Design- und Kommunikations-Agenturen entwickelten wir in einer Rekordzeit von neun Monaten das Volkswagen New Brand Design für die digitale Gesellschaft.

Neben einem Rebranding mit neuem Bild- und Audio-Logo fokussiert die neue Marktkommunikation von Volkswagen insbesondere Emotionalität und Kundenzentriertheit, im Gegensatz zu der früheren Produktorientierung. Der Mensch und dessen individuellen Bedürfnisse stehen nun im Mittelpunkt – nicht mehr „Volkswagen – das Auto“. Jeder Besucher soll eine individualisierte Variante der Website sehen, die seine Interessen, Präferenzen und Erfahrung mit der Marke widerspiegelt .

Das Ergebnis ist ein zukunftsfähiges System, das dynamisch und intuitiv anwendbar ist. Es ist passgenau für die neuen Interaktionsmuster einer digitalen Gesellschaft. Die bedarfsgerechte Ansprache des Einzelnen (Behavioral Based Offering) zielt dabei neben einer gesamtheitlichen Imageoptimierung der Marke letztlich natürlich auch auf einen höheren Fahrzeugabsatz im Konzern.

Das Volkswagen Rebranding ging im September 2019 in den ersten Märkten, unter anderem dem Stamm-Markt Deutschland, gemeinsam mit dem Launch des ID.3 als erstem Fahrzeug der neuen Elektromobilität-Baureihe live und wird bis Mitte 2020 in die für Volkswagen relevanten Länder brand-übergreifend für die Stammmarke und Nutzfahrzeuge weltweit ausgerollt.

Wir als Consileon unterstützen hierbei unter anderem die Weiterentwicklung des zugrundeliegenden Content Management Systems und diverser Sales Applikationen sowie sind hauptverantwortlich für den globalen Rollout und Live-Betrieb-Support der auf den einzelnen Volkswagen-Websites befindlichen Sales Applikationen (unter anderem Online-Fahrzeug-Konfigurator, Händlersuche und Händlerkontaktmodule, Visualizer und Fahrzeug-Modellübersicht).

Dieses Rebranding ist eines der weltweit größten in der Industrie der letzten Jahre. Insgesamt werden rund 150 internationale Märkte auf den neuen Markenauftritt umgestellt.

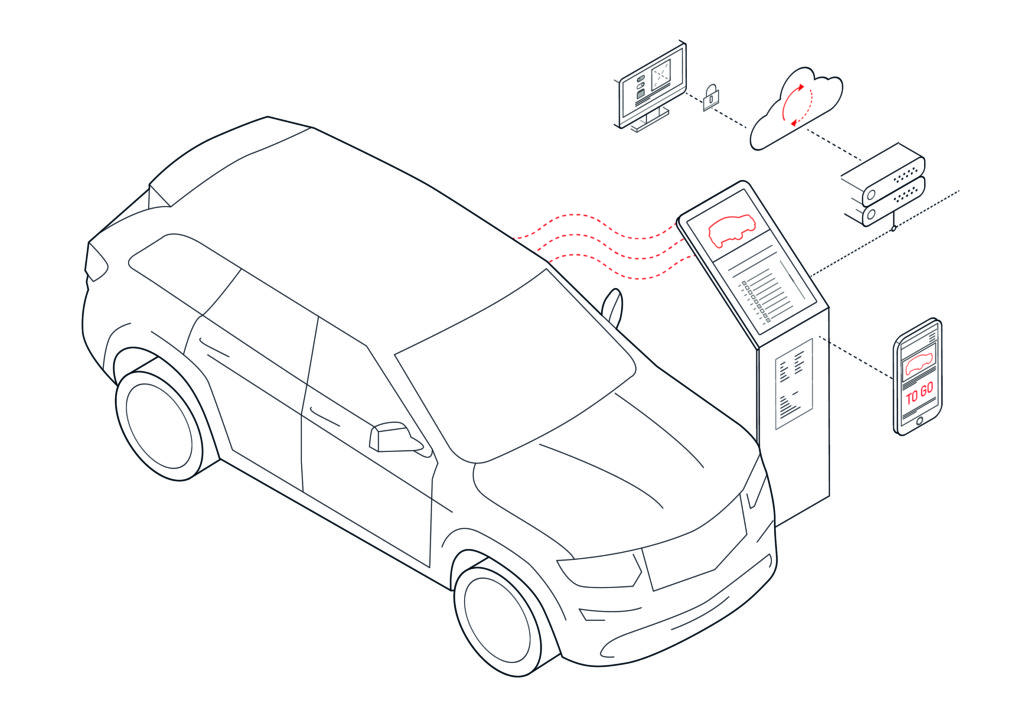

Im August 2018 wurde im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg die „Volkswagen City by Petschallies | Hamburg“ eröffnet. Der multimediale Showroom lädt die Besucher ein, aktiv und interaktiv in die Welt von Volkswagen einzusteigen:

Das Ausstellungsfahrzeug mitten im Showroom wurde hierfür von interaktiven Smart Devices umgeben, die den Besuchern unterschiedliche multimediale Inhalte zur Verfügung stellen: digitale Informationen, optische Produkt- und Markenerlebnisse, eine Modellpalette, Auto-Konfiguration und Bestellung des persönlichen Wunschautos werden über Online-Dienste möglich.

Schon auf den Zugängen zum Einkaufzentrum machen digitale Plakate die Besucher auf Produkthighlights und Sonderangebote aufmerksam. Vor dem Showroom lädt ein interaktives Schaufenster mit großem Monitor zum Verweilen ein Aktuelle Informationen, Produkthighlights und attraktive Angebote werden begleitend auf den Gängen rund um das Einkaufszentrum kommuniziert. Im Showroom selbst führt der Experience Table die Besucher spielerisch durch die Händlerangebote und die Produktwelt der Marke . Neben der Modellpalette mit ihren Designelementen, Ausstattungslinien, Extras, Service- und Händlerangeboten zeigt der Tisch Videoclips, die den Nutzen und die Funktionsweise komplexer Bauteile illustrieren. Viele dieser Medien sind auch auf dem Touchscreen des digitalen Beistellers am Fahrzeug abrufbar. Ein zweiter, passiver Monitor zeigt aktuelle Preise und CO2-Ausstoß des ausgestellten Wagens.

Die zentrale Besonderheit des City Stores ist die Möglichkeit, Exterieur und Interieur des vor Ort konfigurierten Fahrzeugs in Echtzeit mit Virtual Reality (VR) aus allen Perspektiven darzustellen. Seine Wunschkonfiguration kann der Kunde auf das Smartphone laden. Mit VR-Cardboards und Content2Go können die Konfigurationen auch mobil von zu Hause aus jederzeit neu abgerufen werden.

So produziert Volkswagen das persönliche Traumauto zweifach: Erst in virtuellen Gedanken und dann in der innovativen Realität.

Die intelligente Vernetzung der Smart Devices im Ausstellungsraum ermöglicht die automatisierte Anbindung an vorhandene technische Schnittstellen, die Ausspielung und Aktualisierung von Modellinformationen, die Übertragung von Preisinformationen des Händlers und die Einbindung weiterer lokaler Inhalte. Dabei garantiert die Vernetzung eine hohe Aktualität, schnelle Anpassung und effiziente Steuerung der ausgespielten Inhalte.

Umfangreiche Informationen finden Sie in unserem Content-Magazin Ausgabe 1.

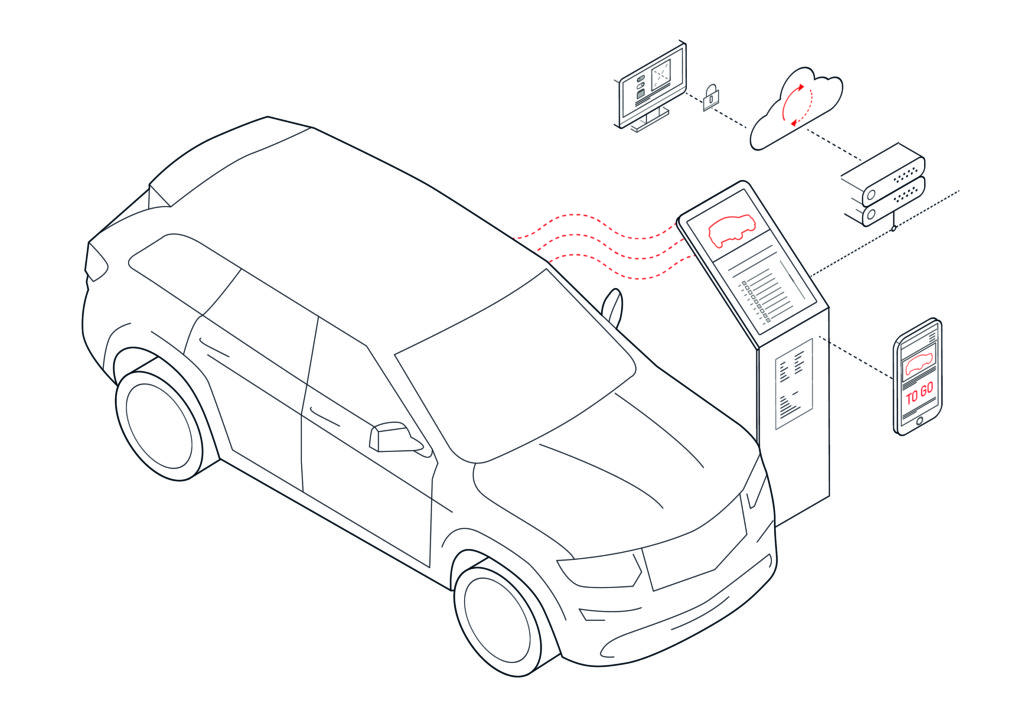

Im August 2018 wurde im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg die „Volkswagen City by Petschallies | Hamburg“ eröffnet. Der multimediale Showroom lädt die Besucher ein, aktiv und interaktiv in die Welt von Volkswagen einzusteigen:

Das Ausstellungsfahrzeug mitten im Showroom wurde hierfür von interaktiven Smart Devices umgeben, die den Besuchern unterschiedliche multimediale Inhalte zur Verfügung stellen: digitale Informationen, optische Produkt- und Markenerlebnisse, eine Modellpalette, Auto-Konfiguration und Bestellung des persönlichen Wunschautos werden über Online-Dienste möglich.

Schon auf den Zugängen zum Einkaufzentrum machen digitale Plakate die Besucher auf Produkthighlights und Sonderangebote aufmerksam. Vor dem Showroom lädt ein interaktives Schaufenster mit großem Monitor zum Verweilen ein Aktuelle Informationen, Produkthighlights und attraktive Angebote werden begleitend auf den Gängen rund um das Einkaufszentrum kommuniziert. Im Showroom selbst führt der Experience Table die Besucher spielerisch durch die Händlerangebote und die Produktwelt der Marke . Neben der Modellpalette mit ihren Designelementen, Ausstattungslinien, Extras, Service- und Händlerangeboten zeigt der Tisch Videoclips, die den Nutzen und die Funktionsweise komplexer Bauteile illustrieren. Viele dieser Medien sind auch auf dem Touchscreen des digitalen Beistellers am Fahrzeug abrufbar. Ein zweiter, passiver Monitor zeigt aktuelle Preise und CO2-Ausstoß des ausgestellten Wagens.

Die zentrale Besonderheit des City Stores ist die Möglichkeit, Exterieur und Interieur des vor Ort konfigurierten Fahrzeugs in Echtzeit mit Virtual Reality (VR) aus allen Perspektiven darzustellen. Seine Wunschkonfiguration kann der Kunde auf das Smartphone laden. Mit VR-Cardboards und Content2Go können die Konfigurationen auch mobil von zu Hause aus jederzeit neu abgerufen werden.

So produziert Volkswagen das persönliche Traumauto zweifach: Erst in virtuellen Gedanken und dann in der innovativen Realität.

Die intelligente Vernetzung der Smart Devices im Ausstellungsraum ermöglicht die automatisierte Anbindung an vorhandene technische Schnittstellen, die Ausspielung und Aktualisierung von Modellinformationen, die Übertragung von Preisinformationen des Händlers und die Einbindung weiterer lokaler Inhalte. Dabei garantiert die Vernetzung eine hohe Aktualität, schnelle Anpassung und effiziente Steuerung der ausgespielten Inhalte.

Umfangreiche Informationen finden Sie in unserem Content-Magazin Ausgabe 1.