Operatives Management des Contenterstellungsprozesses von E-Mobilitätsinhalten auf der Website eines Automobilherstellers und Optimierung der Inhalte im Rahmen der Überführung in das New Brand Design.

Umfang: 120 Personentage (PT*)

* PT = Personentage à 8 Stunden

Die Elektromobilität ist – spätestens jetzt seit deutsche Automobilhersteller Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt produzieren und Tesla als E-Mobilitäts-Pionier den Bau einer Gigafactory in Berlin-Brandenburg verkündet – keine Randerscheinung mehr in Deutschland. Die technologische Zeitwende vom Verbrennungsmotor hin zu einem elektrifizierten Antrieb ist in vielen Bereichen der Gesellschaft zunehmend spürbar. Immer mehr Elektrofahrzeuge fahren auf den Straßen, Ladesäulen prägen zunehmend das Stadtbild und in Produktionsfabriken werden nach vielen Jahrzehnten keine Motoren mehr gefertigt, sondern Batterien hergestellt. Die Neuzulassungszahlen von Elektroautos erreichen weltweit, und auch in Deutschland, jedes Jahr höhere Werte. Allein im Jahr 2019 wurden in Deutschland 62.281 Elektroautos neu zugelassen. Mit dem Inkrafttreten des Klimaschutz-Abkommens von Paris müssen künftig die CO2-Emissionen im Verkehrssektor deutlich zurückgehen. Dies bedeutet für die EU, dass ab 2021 der neue Zielwert von 95 g CO2/km für neuzugelassene Personenwagen gilt. Spätestens seit diesem Abkommen findet ein Umdenken in der Antriebstechnologie von Fahrzeugen bei allen Stakeholdern statt.

Der wichtigste Bestandteil der Elektrifizierung ist der Energiespeicher für den Antrieb des Elektromotors. Auf dem Weg zum leistungsstarken Endprodukt beginnt der Lebenszyklus der Antriebsbatterie mit der Gewinnung der benötigten Rohstoffe.

Eine Batterie mit rund 400 kg und einer Kapazität von 50 kWh enthält primär sehr viel Aluminium, Stahl und Kunststoffe, darüber hinaus etwa 6 kg Lithium, 10 kg Mangan, 11 kg Kobalt, 32 kg Nickel und 100 kg Graphit. Zum Vergleich: für einen Smartphone-Akku werden etwa 8 g Kobalt und 8 g Lithium benötigt; für die Antriebsbatterie eines Elektroautos also etwas die tausendfache Menge dieser seltenen Rohstoffe. Kobalt und Lithium sind die Schlüsselelemente für den Batteriebau, denn diese werden für die Kathoden – die Minuspole beim Laden – benötigt. Die Anoden – die Pluspole beim Laden – bestehen aus Graphit, einem sehr häufig vorkommenden Mineral. Jedes Jahr werden für die Herstellung von Batterien und Akkus hunderttausende Tonnen Kobalt und Lithium abgebaut. Durch den stetigen Anstieg der Elektromobilität wird sich die Nachfrage in den kommenden Jahren zusätzlich um ein Vielfaches erhöhen. Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) geht davon aus, dass sich die Kobaltnachfrage bis 2026 auf 225.000 t/Jahr erhöhen wird (Gesamtförderung 2018: 126.000 t), was einem weltweiten bekannten Vorkommen von etwa 7,4 Millionen Tonnen gegenüber steht.

Das größte nachgewiesene Vorkommen von Kobalt – mit 3,4 Millionen Tonnen (Mt) etwa die Hälfte der globalen Reserven – findet sich in der Demokratischen Republik Kongo.

80 % des Kobalts werden industriell und 20 % individuell abgebaut. Die meisten Minen stehen direkt oder indirekt unter der Macht lokaler militärischer Anführer, die mit den Erträgen Folgekonflikte des Bürgerkriegs im Kongo finanzieren. Tausende von Kindern arbeiten in den Minen und häufig sterben Menschen an tödlichen Arbeitsunfällen in Stollen und Löchern. Auf Menschenrechtsverletzungen wird hierbei keine Rücksicht genommen. Die größten Akkuhersteller der Welt sitzen in China, die das benötigte Kobalt von einem ebenfalls chinesischen Minenkonzern beziehen, dessen Tochterfirma unter anderem kleinere Minen im Kongo aufkauft.

Deutsche Hersteller versuchen den Bezug von Kobalt aus dem Kongo zu vermeiden und kaufen ihre Rohstoffe beispielsweise in Australien. Der fünfte Kontinent verfügt weltweit über das zweitgrößte Kobaltvorkommen. Kobalt gibt es darüber hinaus auch in Kanada, Kuba und Russland. In den Philippinen enthalten Manganknollen am Meeresboden den seltenen Rohstoff, der durch Tiefseeschürfen abgebaut wird und somit eine Bedrohung für das marine Ökosystem darstellt.

Zellhersteller forschen aktuell bereits an Methoden zur Verringerung der Kobaltanteile in den Batterien. Tesla hat mit seinem Batteriehersteller Panasonic seinen Kobaltanteil schon um 2,8 % gesenkt, wohingegen VW für den ID.3 derzeit noch viermal so viel benötigt. Aber auch hier ist das Ziel den Kobaltanteil mittelfristig auf unter 5 % zu senken. Parallel wird ebenfalls an der Entwicklung von kobaltfreien Batterien geforscht. Anstatt Kobalt würde dann vermehrt auf Nickel zurückgegriffen werden.

Das für die Batterieherstellung zweite Schlüsselelement Lithium, ist im Gegensatz zu Kobalt geologisch nicht besonders selten, die Herausforderung liegt in den unterschiedlich schwierigen Abbauweisen der verschiedenen Vorkommen. In Chile, dem Land mit dem größten Lithiumvorkommen der Welt, wird es beispielsweise aus hochgepumptem Grundwasser gewonnen. Die beteiligten Unternehmen gelten als korrupt, zu Lasten der indigenen Bevölkerung. Die Folgen des Lithiumabbaus sind ausgetrocknete Regionen und häufig ungeklärte Abwässer mit bislang unerforschten ökologischen Schäden.

Im Kontext der neuen und häufig mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebrachten Elektrofahrzeuge, steht selten die ökologisch bedenkliche Rohstoffgewinnung im Fokus. Umso erfreulicher ist es, dass sich sowohl die Fahrzeug- als auch die Batterieindustrie kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Bei ihrem Bestreben immer leistungsstärkere Batterien auf den Markt zu bringen, bewerten sie auch die Rohstoffgewinnung und -herkunft und versuchen sie im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren.

Von Dr. Alexander Erdland, Ralph Hientzsch, Dr. Peter von Koppenfels

Nach Corona wird vieles nicht mehr so sein wie zuvor. Noch lassen sich nicht alle Folgen absehen, aber einige Lehren können schon jetzt gezogen werden. Egal ob Homeoffice oder Online-Einkauf – während der Krise hat sich die Akzeptanz digitaler Interaktion spürbar erhöht. Die viel diskutierte Kundeninteraktion scheint den Praxistest bestanden zu haben.

Was Versicherer jetzt konkret tun sollten, lesen Sie in aktuellen Ausgabe der Versicherungswirtschaft.

Laden Sie sich hier den ganzen Artikel herunter:

Vor allem in der Software- und der Konsumgüterentwicklung sind agile Vorgehensmodelle auf dem Vormarsch. Bei dem am häufigsten eingesetzten Vorgehensmodell Scrum setzt sich das Team aus drei funktionalen Rollen zusammen: Product Owner, Scrum Master und Umsetzungsteam. Der Product Owner verantwortet Gegenstand und Ziel des Produkts, der Scrum Master ist für Produktivität und die Einhaltung der Methodik zuständig.

Auf dem Shared-Mobility-Markt beruht nachhaltiger Erfolg im Wesentlichen auf zwei Faktoren: profundem Verständnis der Erwartungen der Nutzer sowie einem Angebot auf dem neuestem Stand der Technik.

Aus Anbietersicht kommt es zudem darauf an, dass die vermarkteten Mobilitätsdienste zum Portfolio passen und sich von konkurrierenden Angeboten abheben.

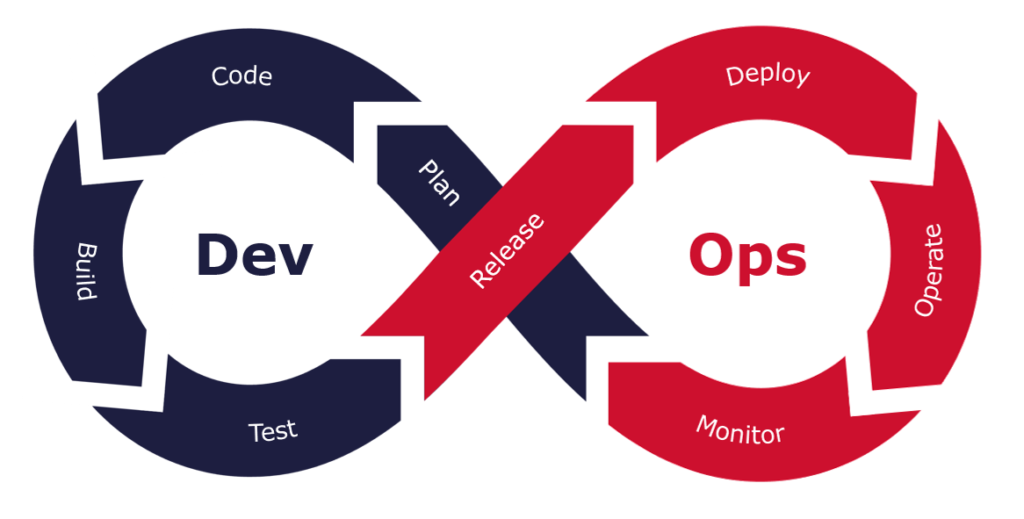

Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Technologische Entwicklungen haben eine hohe Marktdurchdringung und bestimmen, wie wir kommunizieren und konsumieren. Geschwindigkeit ist die neue Währung und entscheidet darüber, ob sich Unternehmen im Zuge der Digitalisierung im Wettbewerb durchsetzen können. Um die Time-to-Market um ein Vielfaches zu verringern und die IT-Performance zu steigern, ist DevOps eine der zukünftig führenden Arbeitsweisen in der IT.

DevOps setzt sich aus den beiden Begriffen Development (Entwicklung) und Operations (Betrieb) zusammen und bezeichnet den Ansatz, eine Umgebung zu schaffen, in der Softwareentwicklung und IT-Betrieb vereint werden und die gemeinsame Verantwortung für den Softwarelebenszyklus tragen. Dabei stellt DevOps eine Kombination aus einem Mindset, einer Kultur, technischen Praktiken und Tools dar. Durch ein Set unterschiedlicher Maßnahmen wird darauf abgezielt, Silos zwischen Softwareentwicklung und Betrieb abzubauen, eine neue Kultur zu etablieren und so eine kontinuierliche Lieferung von Software zu ermöglichen. Durch Kommunikation, Continuous Integration und Continuous Delivery, Automatisierung und enge Kooperation sollen alle Experten zusammengebracht werden, die es für eine Planung, Entwicklung, das Testen, Releasen und Betreiben der Software braucht, um die gemeinsame Verantwortlichkeit für den gesamten Softwarelebenszyklus zu fördern. Die Effekte sind bedeutend kürzere Release-Zyklen, eine geringere Time-to-Market, erheblich weniger Ausfälle, höhere Testabdeckung und zufriedenere Mitarbeitende und Kunden.

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen ein Auto nur aus Hardware bestand. Heutzutage wird das Auto von über 50 Steuergeräten durch Software gesteuert und bildet mit Hilfe von digitalen Services wie Apple Music oder Last Mile Navigation ein digitales Ökosystem für seine Nutzer. In der Regel ist die IT bei Automobilherstellern klassisch in Silos organisiert mit eigenen, teils konkurrierenden Zielvorgaben, was unregelmäßige Softwareupdates und lange Bereitstellungszeiten fördert. Dabei erzeugt vor allem Tesla durch seine Vorreiterrolle in Bezug auf Over-the-Air-Updates (OTA-Updates) Druck, Software-Updates viel häufiger zu releasen als es Automobilhersteller bisher tun.

Bereits 2013 ging Scania diese Problematik durch die Einführung von crossfunktionalen DevOps-Teams sowie der Automatisierung von Builds, Tests und Deployments an und konnte es so ermöglichen, dass Teams bei Bedarf mehrmals pro Tag deployen können. Doch auch Zulieferer von Automobilherstellern können von dem Ansatz profitieren, wie Urban Science, ein Experte für Automobil-Einzelhandelsleistung, beweist. Durch die Einführung von DevOps konnte nicht nur die Komplexität des Deployments und Release-Prozesses besser gehandhabt werden, wodurch Release-Termine eingehalten und das Deployment beschleunigt wurden. Darüber hinaus wurde auch die Testabdeckung durch Automatisierung und damit die Systemstabilität erhöht.

Die Transformation zu DevOps ist ein kontinuierlicher Prozess und benötigt eine Vision und klare Ziele, die durch DevOps im Unternehmen erreicht werden sollen. Es braucht eine Anpassung der Unternehmensprozesse und die Unterstützung durch das Management, damit die Transformation gelingt.

Wir beraten Sie bei der Entscheidung, ob DevOps der richtige Ansatz für Ihr Unternehmen und eine Transformation realisierbar und wirksam ist. Außerdem unterstützen wir Ihr Vorhaben von der Initiierung der Transformation über die Etablierung effektiver Maßnahmen bis hin zur Stabilisierung, damit sich die gewünschten Effekte von DevOps schnell und nachhaltig einstellen.

Die voranschreitende Digitalisierung macht auch vor dem Vertrieb keinen Halt. In diesem Bereich bedeutet dies in den meisten Fällen eine starke Online-Präsenz der Unternehmen. Insbesondere im Bereich Business-To-Consumer (B2C) liegt der Fokus auf der Informationsvermittlung zu den angebotenen Produkten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Individualisierungsmöglichkeiten wird deren Komplexität ebenso immer höher. Diese gilt es abzubilden, sowohl auf Basis individueller Vorlieben der Kunden als auch ihrer Bedürfnisse.

Neben vielen anderen Bereichen ist insbesondere der Automotive-Sektor bekannt für nahezu unbegrenzte Möglichkeiten ein Fahrzeug zu individualisieren. Die Darstellung der Informationen durch klassische, statische Webseiten ist in solchen Fällen oft nicht ausreichend. Daher unterstützt ein Produktkonfigurator den Nutzer dabei, seine Kaufentscheidung vorzubereiten und sich zu informieren. Ziel hierbei ist es, dem Kunden ein passendes Produkt anzubieten, basierend auf seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen.

Die vielen verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten können den Nutzer allerdings auch überfordern und ihn von seiner Kaufabsicht abbringen. Eine Lösung für diese Herausforderung ist ein sogenannter Bedarfskonfigurator. Durch gezielte, abstrahierte Fragestellungen wird der Bedarf eines Kunden ermittelt und ein passender Konfigurationsvorschlag des Produkts angeboten. Dieser kann dann in den Produktkonfigurator übernommen und dort nochmals weiter individualisiert werden. Je nach Produkt und Unternehmen kann der Kunde anschließend eine Bestellung auslösen oder in den Handel zur individuellen Beratung weitergeleitet werden.

Consileon ist ihr Ansprechpartner für Konfiguratoren – sowohl klassisch als auch bedarfsorientiert. Hierbei besitzen wir nicht nur Kompetenz bei der Integration des Konfigurators in ein Content Management System (CMS), sondern sind auch Spezialisten für Regelwerke. Wir haben ausgezeichnete Referenzen bei der Fachspezifikation der Anwendungen sowie die Anbindung weiterer IT-Systeme und die Durchführung des internationalen Rollouts.

Zudem haben wir mit Ajco & Fiantec verlässliche Partner, die sich auf die Konzipierung dieser komplexen Regelwerke spezialisiert haben.

Wir denken auch gerne mit Ihnen gemeinsam über den Tellerrand hinaus. So können Sie zum Beispiel mit uns die folgenden Themen diskutieren:

Sozioökonomische und technische Megatrends wie Urbanisierung, Digitalisierung, bewusster Konsum oder die Sorge um die Umwelt lassen den Markt für gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote stetig wachsen.

Seit Jahrzehnten im Gang, führt die Urbanisierung zur Verdichtung der Wohngebiete. Die resultierende Parkplatzverknappung macht den Besitz eines Autos in Ballungsräumen unattraktiv. Carsharing-Kunden sparen sich den Stress, indem sie den Wagen nach der Fahrt an der Mietstation, im öffentlichen Parkraum oder in einem vorgegebenen Stadtviertel auf der Straße abstellen.

Die gegenüber früheren Generationen rückläufigen Einkommen der Millennials verändern die Konsumkultur. Den jüngeren Verbrauchern ist der Zugang zu einer Ressource wichtiger als das Eigentum daran. Neben wirtschaftlichen Zwängen machen eine hohe Affinität zum mobilen Internet und die zunehmende Bedrohung durch Umweltrisiken wie den Klimawandel diese Konsumenten empfänglich für alternative Mobilitätsangebote, zumal wenn diese mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen realisiert werden.

An erster Stelle steht dabei das Carsharing. Im Januar 2020 bezifferte der Bundesverband BCS den Fahrzeugbestand im deutschen Carsharing-Markt auf 25.400. Das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der angemeldeten Kunden liegt bei 2,3 Millionen.

Zum vielerorts etablierten privaten Carsharing kommen Premium-Nutzungsmodelle der Autohersteller sowie das teils von externen Spezialisten, teils firmenintern organisierte Corporate Carsharing als Alternative zum exklusiven Dienstwagen. Eine Weiterentwicklung dieses Modells ist das Flottensharing. Hier bieten OEMs ihrem Personal oder externen Interessenten Dienstfahrzeuge zur Nutzung an. Der Einsatz von E-Autos hängt im Carsharing derzeit vor allem vom Ausbau der Ladeinfrastruktur ab.

Darüber hinaus bieten technische Innovationen, wie autonomes Fahren, automobile IT-Services sowie der Trend zum multimodalen Reisen, Aufsatzpunkte zur Entwicklung von Shared-Mobility-Modellen. Mit einem breiten Angebot und Zusatzdiensten lässt sich je nach Mobilitätsbedarf eine möglichst schnelle, bequeme, billige oder touristisch interessante Lösung arrangieren.

Weiteres Potenzial, Shared-Mobility-Dienste zu entwickeln oder zu erweitern, eröffnet die zunehmende Konnektivität unter und zwischen Anbietern, Nutzern und intelligenten Begleitsystemen. Die Möglichkeiten reichen vom individualisierbaren Abrechnungssystem oder GPS-basierten Flottenmanagement bis zur Vernetzung des Autos mit der Außenwelt.

Budget aufstocken, Termine verschieben: Nicht immer reichen diese Maßnahmen, um ein Projekt aus der Schieflage zu holen. Dann ist der Rat von Methodikern und Branchenkennern gefragt, die das Projektportfolio überblicken und wissen, wie die einzelnen Vorhaben einander beeinflussen. Genau das leistet ein Project-Management-Office (PMO), eine Stabsfunktion, die Projekte vorantreibt, indem sie deren Leiter und Teams operativ unterstützt und fachliche Akzente setzt.

Der digitale Wandel hat auch in der Automobilindustrie die Karten neu gemischt. Branchenfremde Mitspieler drängen mit teils disruptiven Geschäftsmodellen auf den Markt. Mit der Vernetzung der Akteure und Systeme, strengeren regulatorischen Vorgaben und der Dynamik der Nachfrage nimmt auch die Komplexität des Multiprojekt- und Programmmanagements zu. Immer mehr Projekte hängen miteinander zusammen und voneinander ab, auch über Landesgrenzen hinweg, und müssen mit knappen Ressourcen gestemmt werden. Hieraus ergeben sich aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Ein methodisch und fachlich kompetentes PMO hilft Automobilunternehmen, die Chance zu ergreifen und die Risiken zu beherrschen.

Consileon bietet zwei PMO-Modelle an, generisches und branchenspezifisches. Lesen Sie hier welches das richtige für Sie ist: